-

勅祭社の御朱印一覧

天皇陛下の勅使をお迎えして執り行われる祭祀を勅祭といい、例祭など恒例として勅祭が行われる神社を勅祭社といいます。 明治元年(1868)10月、明治天皇の勅により氷川神社が勅祭社に定められたのが近代における勅祭社の始まりです。 翌11月には神祇官勅... -

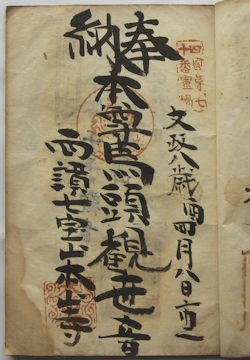

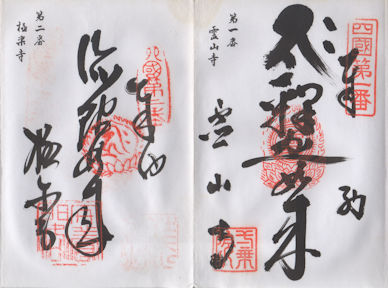

初めての御朱印拝受から30年

本日あたり、平成元年に初めて御朱印をいただいてから丸30年を迎えました。 平成元年4月13日頃にいただいた四国1番霊山寺の御朱印。これが人生で初めていただいた御朱印になります。 四国八十八ヶ所では御朱印に日付を入れないため、正確な日付を思い出す... -

東京五社初詣(平成30年元旦)

平成30年の元旦早朝、東京五社の初詣をしました。東京五社とは、東京都内に鎮座するもっとも格式の高い神社で、旧官幣大社の日枝神社・明治神宮、旧官幣小社の大國魂神社、旧別格官幣社の靖国神社と、旧神宮奉斎会本院であった東京大神宮の5社をいいます。... -

金神社 Premium金Dayの金文字御朱印

岐阜市の金〔こがね〕神社では、平成29年から毎月最終金曜日のプレミアムフライデーを"Premium金Day(プレミアムこがねデイ)"として、金文字の御朱印を授与しています。行列ができるほどの人気ということでメディアにも取り上げられました。月に一回、わ... -

二十二社の御朱印一覧

二十二社は、平安時代中期から中世、国家の重大事や天変地異にあたって奉幣を受けるなど、朝廷から特別の崇敬を受けた二十二の神社です。室町時代に二十二社への奉幣は絶えますが、明治の社格制度においてもその伝統は尊重され、別格とされた伊勢神宮以外... -

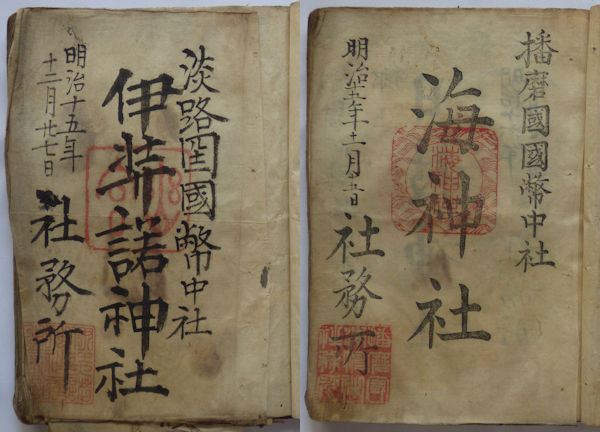

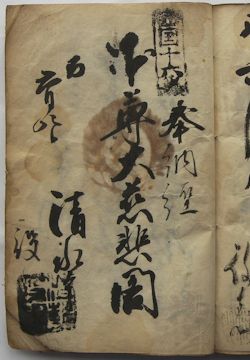

明治4年の官国幣社一覧

神社の社号標や由緒書などに見られる「官幣大社」「県社」「村社」など、一般に旧社格と称される近代社格制度による社格は、明治4年(1871)5月14日の太政官布告「官社以下定額・神 官職制等規則」によって基本が定められました。 この布告では、神社の格を... -

松山八社八幡(由緒と御朱印)

春秋の彼岸に一番近い戊の日を「社日」といいます。もともと古代中国の土地神を祀る祭日でした(中国では「社」は土地神を意味する)。我が国でも古くから農作業の節目とされ、社日講の祭が行われたり、社日参りと称して地域の神社を巡拝する風習がありま... -

自玉手祭来酒解神社

自玉手祭来酒解神社(たまでよりまつりきたるさかとけじんじゃ) 正式名称:自玉手祭来酒解神社 通称:酒解神社 旧称:天王社(天神八王子社・山崎天王社・山崎八王子社・牛頭天王社・八王子天王社等) 御祭神:大山祇神(酒解神)/相殿:素盞嗚尊 創建年... -

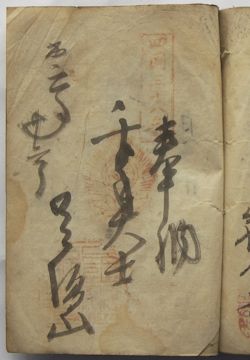

西国16番 清水寺〈文政8年〉

文政8年『神社仏閣順拝帳』 西国16番 音羽山 清水寺 山城国 洛東 清水門前 六波羅蜜寺を参拝した太郎助は、そのまま続けて清水寺に参拝しています。六波羅蜜寺から清水寺の仁王門までは徒歩10分あまりの距離です。 「清水の舞台」や「音羽の滝」で名高い清... -

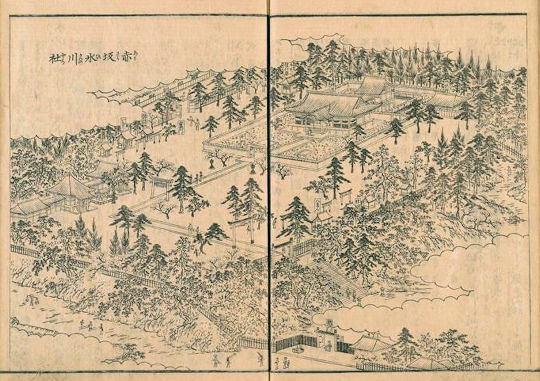

「江戸七氷川」考

「江戸七氷川」は江戸に鎮座していた七所の氷川神社です。筆頭とされる赤坂氷川神社をはじめ、七氷川に数えられる神社の紹介でよく使われています。そのため、東京の神社に関心のある人ならば大抵その名は知っていると思うのですが、その正確な内容につい...