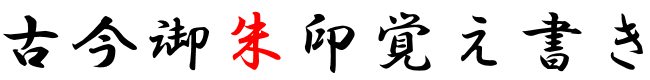

寺社霊場考察– category –

各地の神社仏閣、霊場などについての考察

-

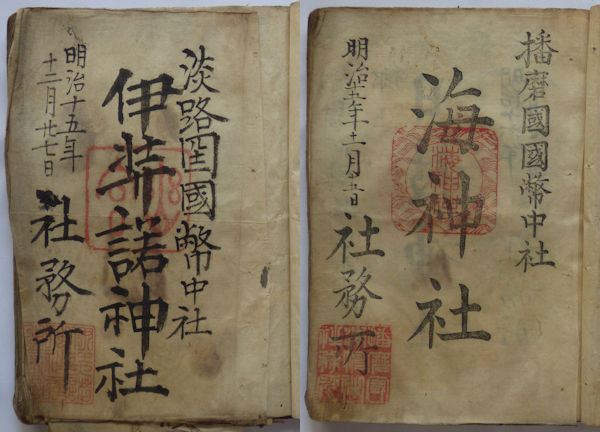

明治4年の官国幣社一覧

神社の社号標や由緒書などに見られる「官幣大社」「県社」「村社」など、一般に旧社格と称される近代社格制度による社格は、明治4年(1871)5月14日の太政官布告「官社以下定額・神 官職制等規則」によって基本が定められました。 この布告では、神社の格を... -

松山八社八幡(由緒と御朱印)

春秋の彼岸に一番近い戊の日を「社日」といいます。もともと古代中国の土地神を祀る祭日でした(中国では「社」は土地神を意味する)。我が国でも古くから農作業の節目とされ、社日講の祭が行われたり、社日参りと称して地域の神社を巡拝する風習がありま... -

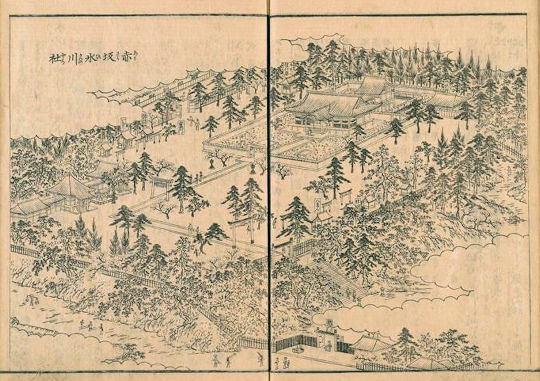

「江戸七氷川」考

「江戸七氷川」は江戸に鎮座していた七所の氷川神社です。筆頭とされる赤坂氷川神社をはじめ、七氷川に数えられる神社の紹介でよく使われています。そのため、東京の神社に関心のある人ならば大抵その名は知っていると思うのですが、その正確な内容につい... -

四国八十八ヶ所が固定されたのはいつか

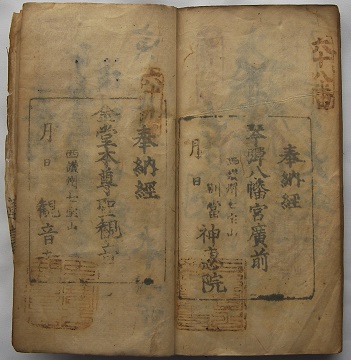

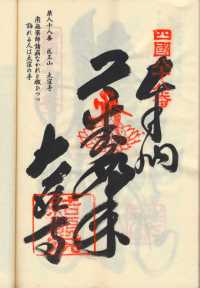

私は四国八十八ヶ所の成立について、遅くとも16世紀半ば頃までに85ヶ所程度の「大師御定ノ札所」が成立し、江戸時代になって語呂のよい「四国八十八ヶ所」という呼称が流布し、それに合わせて札所の数を調整して88ヶ所になったと考えています。 「大師御定... -

四国八十八ヶ所は本来85ヶ所程度だったのではないか

前回は、四国八十八ヶ所の「八十八」という数には、もともと深い意味はなかったのではないかということを述べました。 その理由として、四国八十八ヶ所が固定される時に、いきなり八十八ヶ所に限定されたわけではなく、まず85ヶ所程度の札所が成立し、語呂... -

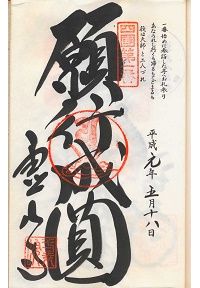

四国八十八ヶ所はなぜ「八十八」か?

私の御朱印拝受は四国八十八ヶ所から始まりました。このブログやサイトでも取り上げることが多いため、各寺社の歴史や古い納経帳を調べることも多いのですが、そこで気づいたり考えたりしたこともいろいろあります。そこで、少し御朱印を離れて四国八十八... -

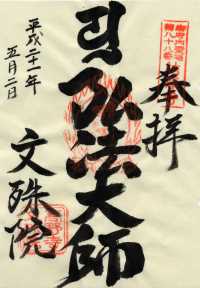

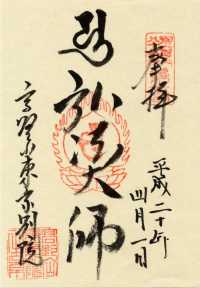

御府内八十八ヶ所の回り方(下)

御府内八十八ヶ所の回り方(上) 前回、御府内八十八ヶ所は開創当初から順番通りには回れない設定になっていたことを説明しました。それでは、御府内八十八ヶ所の札所番号にはどういう意味があるのでしょうか? 御府内八十八ヶ所の札所番号にはどういう意... -

御府内八十八ヶ所の回り方(上)

問い:御府内八十八ヶ所は順番通りに巡拝しなければならないのでしょうか? 答え:その必要はありません。 このお題はいつもお世話になっている浅草・念珠堂の西海店長からいただいたものです。 今年の正月、新年のあいさつを兼ねて念珠堂へ行き、店長と「...

1