御朱印考察– category –

御朱印の歴史その他についての考察

-

「納経」に関する常識を疑ってみる

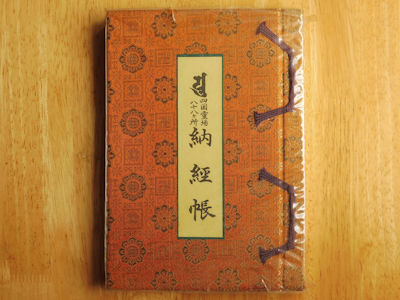

御朱印の起源が「納経帳」であることはよく知られていることです。「御朱印はもともと写経を奉納した証しだった」というのも、納経帳を起源とすることによります。 ところが、この「納経」という言葉自体に、いろいろ検討を要する問題があるのです。 一部... -

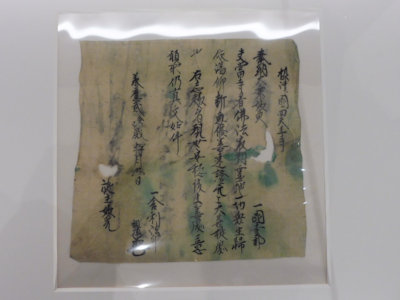

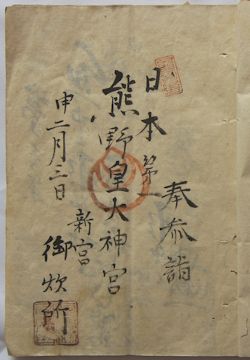

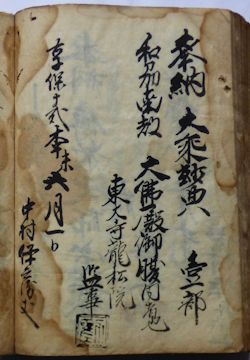

納経請取状から御朱印へ〔四天王寺〕

これまで何度も書いてきたように、御朱印の起源は六十六部廻国聖の納経請取状です。これは江戸時代の納経帳や六十六部の研究から明らかなのですが、残念なことにこれまで納経請取状の実物を見る機会がありませんでした。 ところが先日、国立東京博物館で行... -

御朱印の起源再考--なぜ納経の証明が必要だったのか?

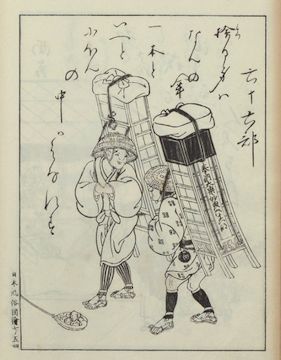

御朱印は日本独自の文化で、世界的に見ても御朱印に類するものはないようです。 そして、御朱印の起源は六十六部廻国聖(六十六部)の納経請取状にあります。江戸時代に納経帳の形を取るようになり、それが西国や四国の巡礼者にも広がったのが現代の御朱印... -

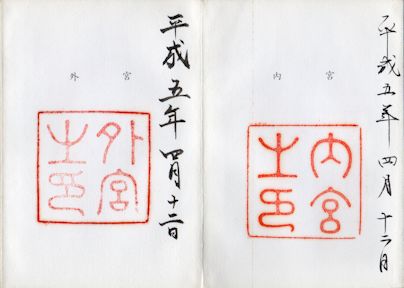

御朱印の歴史(5)

折り本式集印帖の登場と昭和のスタンプ蒐集ブームによって、現在使われている意味での「御朱印」が確立しました。大正末から昭和10年頃のことです。 「御朱印」という名称 まず、この時期に「御朱印」が寺社の印を示す名称として登場し、一般的に使われる... -

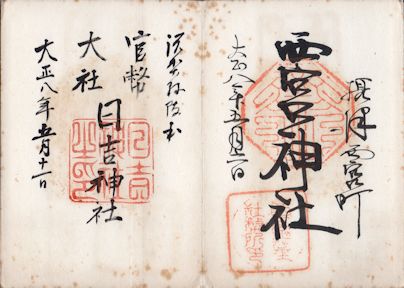

御朱印の歴史(4)

大正時代の半ば、折り本式の集印帳が登場し、急速に普及します。さらに昭和になって空前のスタンプブームが起こりました。これが御朱印の歴史の大きな画期となります。 折り本式集印帖の登場 私が見た範囲で一番古い折り本式の集印帳は大正8年(1919)のも... -

御朱印の歴史(3)

明治になって、日本の宗教は大変動を蒙ります。その最大のものは神仏分離です。日本の宗教は千年以上にわたって神仏習合という大きな枠組みの中にありましたが、それが強制的に解体されたわけです。 明治の神仏分離と六十六部の消滅 神仏分離を廃仏毀釈と... -

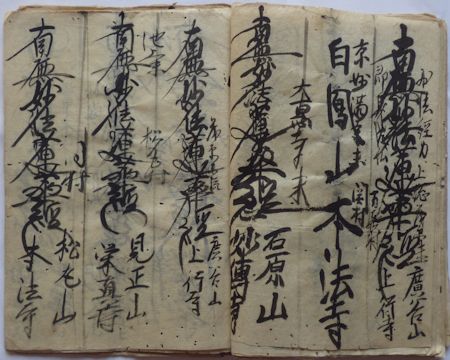

御朱印の歴史(2)

御朱印の起源は六十六部廻国聖の納経帳・納経請取状なのですが、浄土真宗の御朱印と日蓮宗の御首題については起源が異なっています。 真宗の御朱印の起源 真宗は念仏以外を雑行雑修とし、納経なども行わなかったため、六十六部とは相性がよくなかったよう... -

御朱印の歴史(1)

ブログ開設1周年の記念企画として、御朱印の歴史をまとめてみることにしました。 御朱印の起源 御朱印の起源は江戸時代の「納経帳」にあり、さらに遡ると六十六部廻国聖の「納経請取状」に行きつきます。 六十六部廻国聖は、詳しくは日本廻国大乗妙典六十... -

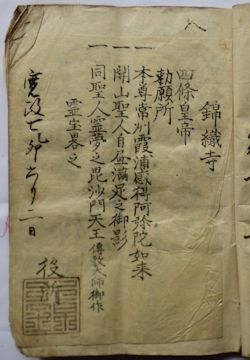

浄土真宗と御朱印(7)

江戸時代の真宗の順拝帳から、本願寺派(西本願寺)・大谷派(東本願寺)以外の宗派の御判を紹介したいと思います。 浄土真宗と御朱印(4)~(6)で、江戸時代の本願寺派・大谷派の御判を紹介しました。本願寺派や大谷派が御朱印をしなくなったのは戦後... -

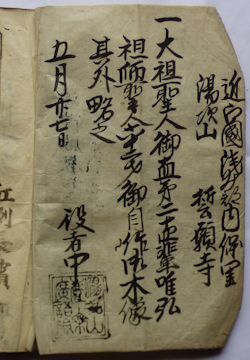

浄土真宗と御朱印(6)

近江国浅井郡内保村(滋賀県長浜市内保)の湯吹山誓願寺の御判。 前回に続いて、江戸時代の他宗の納経帳とは異なる、真宗の順拝帳の特徴から、浄土真宗と御朱印について考えてみたいと思います。 参拝記念としての意味合いが強い 第二の特徴は、本尊の名を...