御朱印– tag –

神社仏閣参拝で御朱印を拝受

-

書置き・スタンプの御朱印(上)

Wikipediaの「朱印(神社仏閣)」の項目を見ると、 近年では寺社名や本尊の墨書せず寺社名や本尊の入った印章(スタンプ)を押す、あらかじめ書置きした別紙、墨書を複写した別紙を、渡されるもしくは貼り付けられる寺社もある。 という一文があります。 墨... -

刈萱山 西光寺

刈萱山 西光寺(さいこうじ) 刈萱道心は高野山を下りて信州の善光寺に向かい、そのそばに草庵を結んで地蔵菩薩の像を彫り、建保2年(1214)に亡くなったとされます。長野市の善光寺近くには、刈萱道心終焉の地と伝えるお寺が2ヶ所あります。一つは前に紹... -

刈萱堂 往生寺

道念(石童丸)を弟子とした刈萱道心は、親子であることをつげないまま高野山の刈萱堂で修業を重ねます。しかし、親子の情愛にひかれて修行がおろそかになることを恐れ、信州の善光寺へ向かったと伝えられます。そして、善光寺のそばに草庵を結び、建保2年... -

高野山 刈萱堂 刈萱道心と石童丸

高野山の奥之院に向かう途中、道路の右側に鮮やかな朱色のお堂が建っています。刈萱道心と石童丸の物語で名高い刈萱堂(かるかやどう)です。 刈萱道心と石童丸の物語は「山椒大夫」や「小栗判官」、「しんとく丸」などとともに説教節の代表作とされるもの... -

武井神社 善光寺三鎮守・善光寺七社

長野県長野市東町186-2(Mapion/googlemap) 善光寺三鎮守の残る一社は、善光寺の表参道の東側19ヶ町を氏子とする武井神社(たけいじんじゃ)です。もちろん、善光寺七社の一でもあります。 御朱印拝受は平成24年9月の2度目の参拝で。最初の参拝は平成21... -

湯福神社 善光寺三鎮守・善光寺七社

長野県長野市箱清水三丁目1-2(Mapion/googlemap) 妻科神社に続いては、同じく善光寺三鎮守・善光寺七社の一、湯福神社(ゆぶくじんじゃ)。善光寺表参道の西側15ヶ町を氏子とします。 湯福神社も妻科神社と同じく諏訪の系統で、諏訪大社の御祭神である健... -

妻科神社 善光寺三鎮守・善光寺七社

長野県長野市南長野妻科218(Mapion/googlemap) 信州善光寺の御開帳がはじまりました。善光寺の周りには、本坊である大勧進・大本願をはじめ、善光寺ゆかりの寺院が数多くあります。また、善光寺三社鎮守(妻科神社・湯福神社・武井神社)・善光寺七社(... -

山桜神社 馬頭の絵馬市

岐阜県高山市本町二丁目65(Mapion/googlemap) 飛騨高山中心部の商店街に鎮座する山桜神社に参拝したのは平成23年8月。ちょうど「絵馬市」が行われている最中でした。当時、ネット上には山桜神社の御朱印に関する情報はありませんでしたが、こういう行事... -

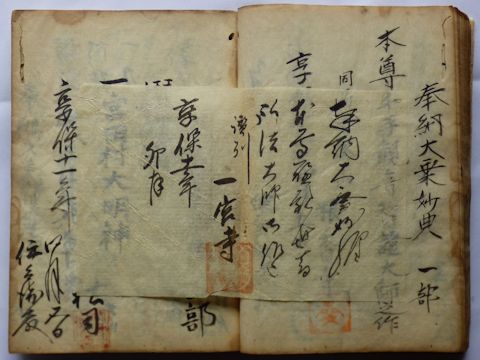

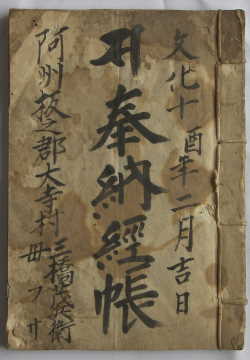

御朱印西国三十三所由来説について(下)

西国三十三所の納経帳は六十六部の納経帳から派生した ※御朱印西国三十三所由来説について(上) 西国三十三所の納経帳は、徳道上人が閻魔大王からいただいた御宝印に由来し、六十六部の納経帳とは別系統の独自のものとして現れたのか。この問題を解く糸口... -

御朱印西国三十三所由来説について(上)

御朱印は西国三十三所の御宝印に由来するという説について 御朱印の起源が六十六部廻国聖の納経請取状を淵源とする納経帳にあることは、すでに当ブログで何度か書いてきました。しかし、現代では六十六部の存在が忘れ去られてしまったためか、納経帳までは...