御朱印考察– category –

御朱印の歴史その他についての考察

-

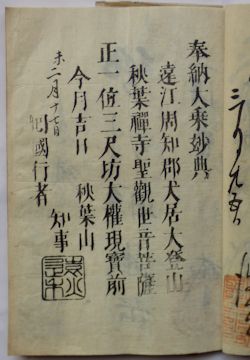

浄土真宗と御朱印(5)

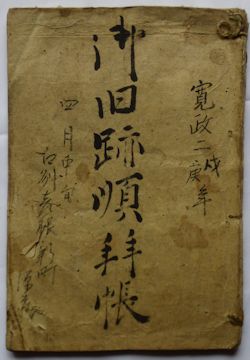

江戸時代の浄土真宗の順拝帳を見ると、他宗の納経帳とは大きく異なる特徴があります。そのあたりから、浄土真宗と御朱印について、もう少し考えてみたいと思います。 「納経の証明」として授与するものではなかった 浄土真宗の巡拝帳を見て、すぐに気が付... -

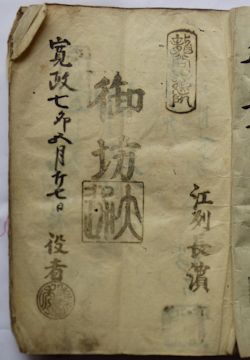

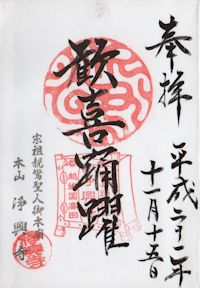

浄土真宗と御朱印(4)

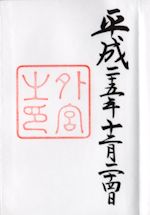

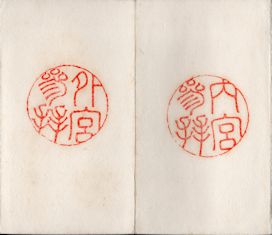

本願寺派・大谷派を含む浄土真宗の御朱印の歴史は江戸時代にまでさかのぼります。二十四輩や越後七不思議など、古くからの巡拝コースがあることを考えれば不思議ではないのですが。 ともかく論より証拠で、実例を見ていきたいと思います。 私の手許には、... -

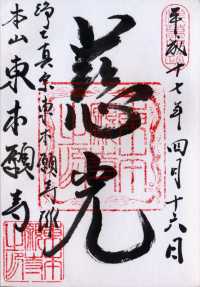

浄土真宗と御朱印(3)

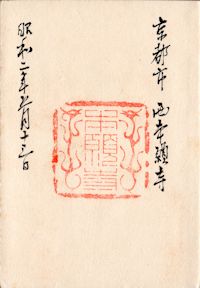

前回、「浄土真宗は御朱印をしない」という常識について、御朱印をしないという方針を出しているのは本願寺派と大谷派だけであって、他の真宗各派は御朱印を授与しているということを確認しました。 今回は、「浄土真宗は御朱印を授与しない」のに、本願寺... -

浄土真宗と御朱印(2)

授与しないのは本願寺派と大谷派のみ 仏教の宗派について基本的な知識がある人でも、浄土真宗といえばお西(本願寺派)とお東(大谷派)しか知らない人が多いように思います。 実際には本願寺派・大谷派のほかにもいくつかの宗派があり、特に両派を含む昭... -

浄土真宗と御朱印(1)

浄土真宗は御朱印を授与しないという常識について 御朱印収集、とくに寺院の御朱印をいただく人にとっては、「浄土真宗の寺院は御朱印を授与しない」というのは常識のようなものではないかと思います。 実際、浄土真宗本願寺派や真宗大谷派は御朱印をしな... -

御朱印西国三十三所由来説について(下)

西国三十三所の納経帳は六十六部の納経帳から派生した ※御朱印西国三十三所由来説について(上) 西国三十三所の納経帳は、徳道上人が閻魔大王からいただいた御宝印に由来し、六十六部の納経帳とは別系統の独自のものとして現れたのか。この問題を解く糸口... -

御朱印西国三十三所由来説について(上)

御朱印は西国三十三所の御宝印に由来するという説について 御朱印の起源が六十六部廻国聖の納経請取状を淵源とする納経帳にあることは、すでに当ブログで何度か書いてきました。しかし、現代では六十六部の存在が忘れ去られてしまったためか、納経帳までは... -

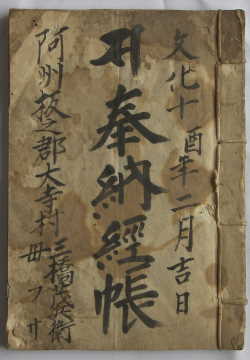

御朱印の起源

御朱印の起源は江戸時代の納経帳にありますが、さらに遡ると六十六部廻国聖の「納経請取状(のうきょううけとりじょう)」にたどりつきます。これは、歴史的な経過や変遷が資料として残っていることから明らかです。 六十六部廻国聖とは、詳しくは日本回国... -

「御朱印」という名称について(5)

最後に、なぜ「御朱印」という言葉が使われるようになったかを考えてみたいと思います。 「御朱印」という言葉が定着する以前、寺社でいただく印に決まった名称がなかったということは、『神社山陵参拝記』に「印顆」「御印」「社印」など複数の用... -

「御朱印」という名称について(4)

前回は、昭和8年ころの「御手印」とタイトルにある集印帖から、そのころ「御朱印」という言葉が一般化し始めたのではないかという推測を述べました。 (※追記.昭和10年に刊行された野ばら社の『集印帖』に「著名寺社御朱印集」があり、昭和10年には一般的...